DXやAI、IoTなどの先端技術を積極的に取り入れ、スマートメンテナンスの推進に力を入れている当社。その中でもドローン事業は、当社にとってまさにイノベーションをもたらした存在とも言える。人の立ち入りが困難であった場所での点検を実現し、従来の常識を覆した。建物の異常や劣化を、より安全かつ効率的に確認するという新たな可能性を切り拓き、昨今の受注件数は右肩上がり。イベントの参加や他社との競技大会への出場など、勢いは止まらない。

今回は、多くの現場調査を実施しながら挑戦を続け、変革の先駆者として地位を確立してきた当社ドローングループの軌跡を辿る。

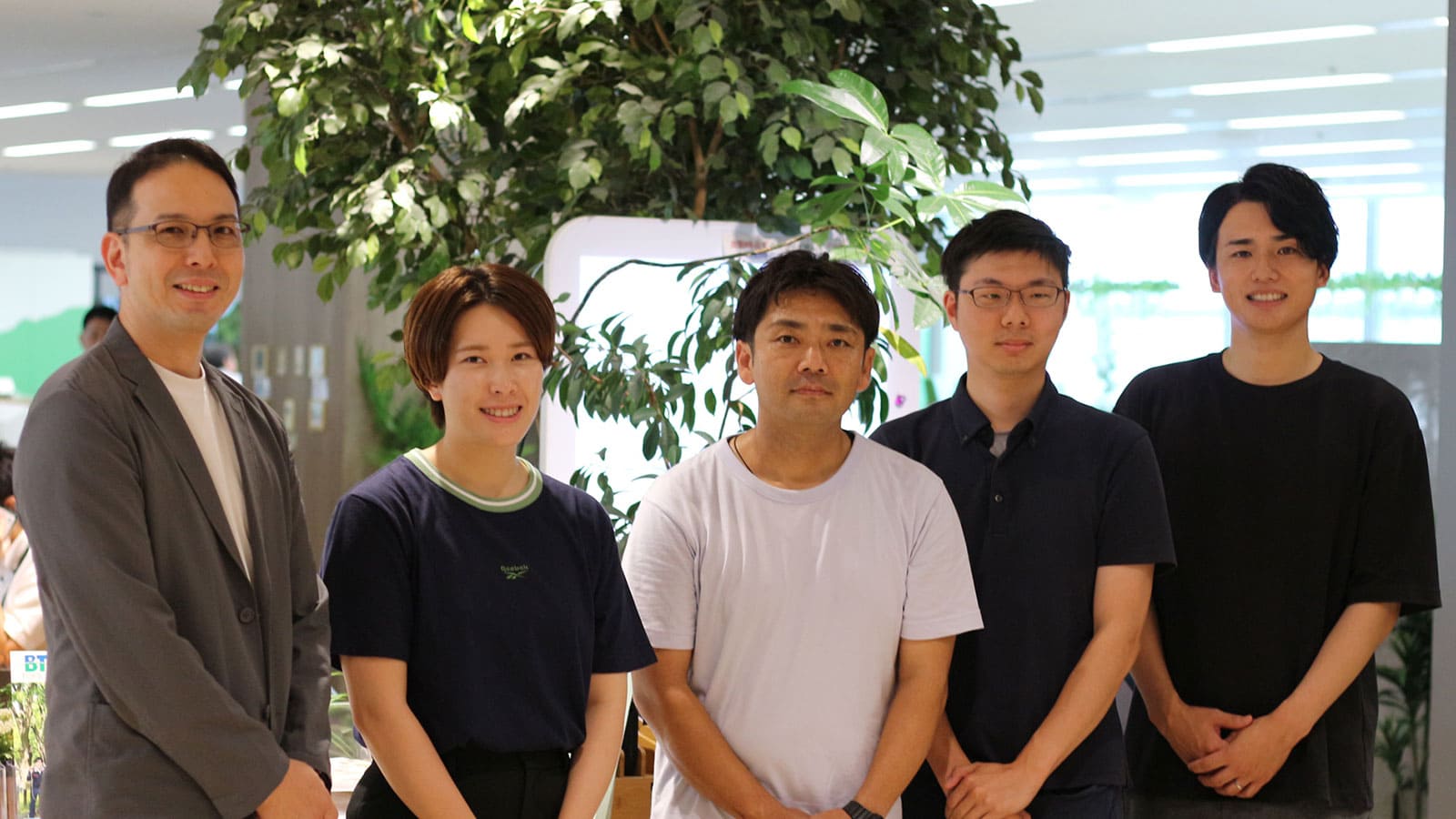

ドローングループのはじまり

当社ドローングループの発足は2023年1月に遡る。「当時はドローンの話題が出ても、社内は前向きな姿勢ではなかったように思います。」そう話すのは、当グループの新設に深く携わった志村次長だ。「導入に向けて社内ワーキング(部署や役職を越えてメンバーが集まり、共通のテーマや課題に取り組む自主的な活動グループ、以下WG)を立ち上げて、WGで使用したいから機体が欲しい!と掛け合いました。2021年5月から始めて2年程活動をしましたね。ドローンが狭所を飛ぶイメージが湧かなくて…機体を購入し飛ばしてみようとなったんですが、IBIS1(当時)の耐久性は今ほど良くなく、何より我々もドローン自体初めて触ったので、練習するたび壊して修理していました(笑)。普通に飛ばせるようになるには相当な時間がかかりましたね。」前例がない分野への第一歩、当時の苦労が今も鮮明に蘇るという。

周囲の理解や機体操縦の難しさ、初めてのことばかりでメンバーも限られる中、なぜそこまでしても導入したかったのか。「他社と違うことができると思ったんです。人が入ることが困難な天井内を自由に見ることができたら、大きなアドバンテージになる。漏水や破損箇所を特定したり、修繕工事の計画に役立てたり、フライト目的とは異なる不具合箇所を見つけることができたりと多くの可能性があるなと。メーカーの担当者が飛ばした事例はありましたが、当社のようなメンテナンスを生業としている人間が飛ばすことに意味があると思いました。駅設備の知識がある我々なら、異常や不具合にいち早く気づくことができる。不具合が出やすい箇所がわかる。これはスマートメンテナンスの先駆けになる!と。」

実務の現場を知っているからこそ、より良くできるアイデアが浮かぶのだろう。それを実現するのは決して簡単なことではない。当社社員の得意分野と最新技術の掛け合わせが今、大きな事業へと変化している。

見えない場所を、確かな技術で

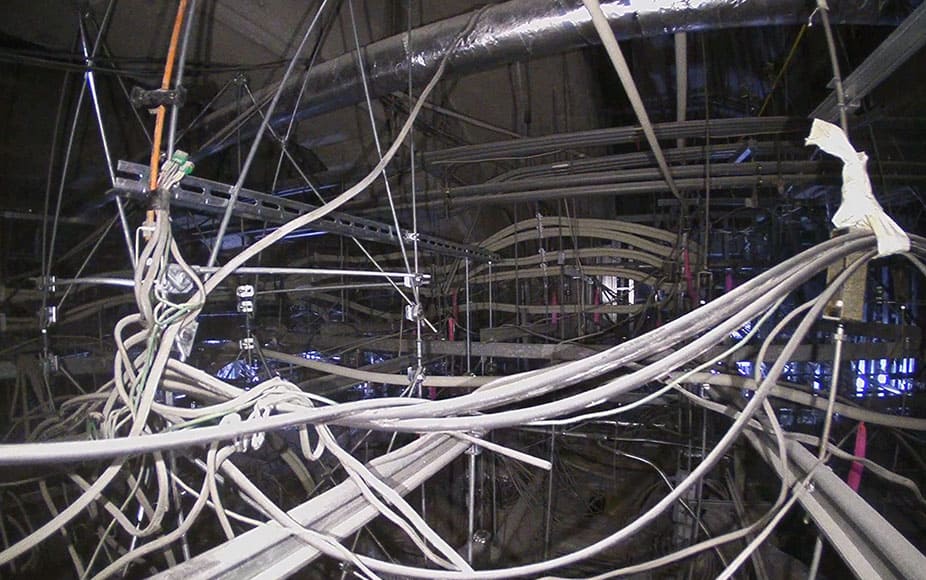

ドローンと一口に言っても、用途や目的によって使用する機体は様々。当社が業務で使用している機体は主に3つ。施設点検で使用するX10(Skydio)とMavic3 Enterprise(DJI)、赤外線外壁点検で使用するMavic3Thermal(DJI)、そして狭所点検で使用するIBIS2(Liberaware)である。特にIBISシリーズの導入が早かった。Liberaware社のIBISは天井内など目視で確認できない場所を安全に飛行が出来る狭所用ドローンである。本記事では当社での歴史が長いIBISにフォーカスしていきたい。

そもそも狭所でのドローン飛行は、GPSが届かないため機体の安定性が低く、操縦が非常に難しい。安定した飛行を実現するには操縦技術だけでなく、事前準備と現場での対応力が欠かせない。現場では事故なく飛行するために、事前の計画と下見が重要となる。飛行範囲を絞り、ロケハンでは脚立に登って目視で点検場所を確認し、全箇所は見ることができなくても飛行ルートの「当たり」をつけて対応している。

実作業では万が一の墜落に備え、回収可能な範囲を意識して飛行距離を調整している。お客さまの要望に応じて、作業は数日に分けて実施することもあり、一駅分でも日数がかかることもある。狭所でのドローン操縦は技術だけでなく、現場対応力と安全意識の高さが求められる。その積み重ねが、事故のない運用につながっていると言える。

作業はメインパイロット(実際にドローンを動かす操縦士)とサブパイロットを決め、万全の連携体制で望む。「天井点検の緊張感は訓練の比にならない。メインパイロットとして初めてフライトした時は手が震えていて…実務で慣れていくしかないとわかっていても、毎回本当に緊張しますね。」と話すのは、昨年当グループに合流した松本課長だ。現場に機体を存置できないというプレッシャーから、常に集中力を切らさず飛行しているという。高い技術力だけでなく、強い精神力も必要とされる。

多くの現場をこなし、経験も豊富な石井副課長は「フライトしていると方向感覚がわからなくなってしまって。そこでサブパイロットの指示がすごく重要で、思ったより機体が壁に寄っていたり、自分では気づけないようなところをサブパイロットが教えてくれます。建築の知識とマッチングしているんですよね、図面を見ながら空間を把握していくところが。内部の構造が把握しきれないため、外側の建築設備を手がかりに飛行ルートを探るしかない。まずは目安をつけながらマッピングを行い、いきなり点検に入るのではなく、現場を散策するような感覚で「今日の現場」を知っていくようにしています。」とサブパイロットの重要性やこれまで培ってきた建築の知識が活きている様子を強く語った。

「フライトするにあたり、マイルールのようなものがあります。例えばプロポ(操縦機)は毎回同じ位置、椅子の腰掛具合、始める前のルーティーン(携帯しているものを全てテーブルの上に出す、時計を外すなど)を大切にしています。自分が操縦している機体のカメラを通して手元のモニターを見ているのですが、モニターとの距離が変わってしまうと、操作が変わってしまうんです。」と今年入社し、当グループの仲間となった森田主事は話す。

いつもと違う何かが、パイロットたちの操縦に影響することも。ほんのわずかな違和感すら許されない、想像をはるかに超える繊細な作業であることがよくわかる。一瞬の気の緩みがトラブルへとつながる細やかな仕事だが、これまで一度も事故なく業務を遂行している。積み重ねた信頼を守り続け、安全で高品質なサービスを提供しているのである。

【参考】https://www.jrefm.co.jp/bt_brand/drone/

実務の技術を競技の舞台へ

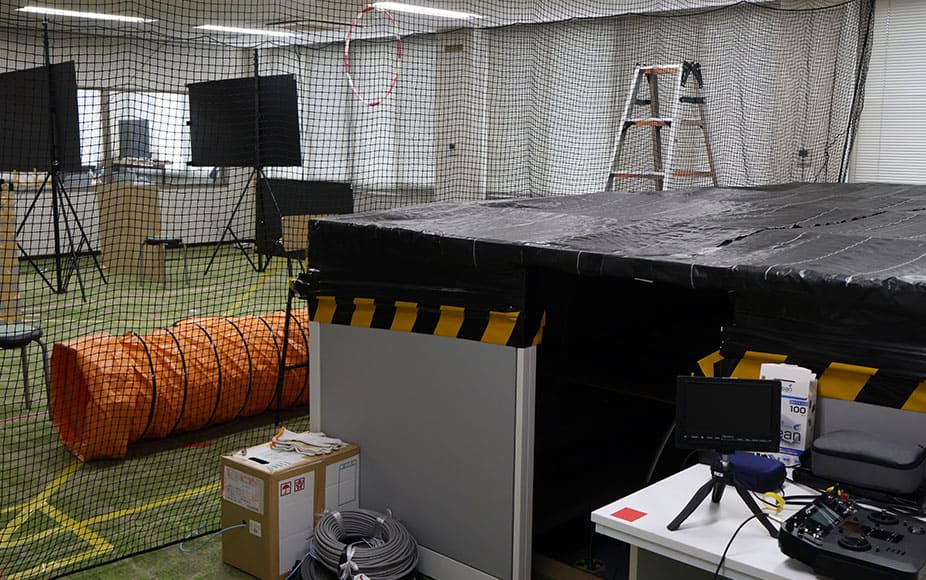

そんな当グループに今年3月下旬、まちびらきをしたばかりのTAKANAWA GATEWAY CITYにて開催される「JR東日本グループ ドローンDX CHAMPIONSHIP」への出場オファーがかかった。本イベントはIBIS2を業務で使用する企業が一堂に会し、操作技術とスピードを競い合うタイムトライアル形式の競技大会ということで、2年以上に渡りIBIS2を使用している当社としては声がかかった瞬間、グループ全員が嬉しさで胸を高鳴らせた。早速参加が決まったものの、猶予はたったの2か月ちょっと。実務とは異なる部分も多々あり、急ぎで飛行訓練を始めた。

事前に主催者からマップが共有されたため、まずは当日の飛行ルートを模したコースを作り、実務現場とは少し異なる環境に慣れるところからスタートした。慣れるまでに時間はかかったものの、さすがは操作経験豊富なパイロットたち。すぐに普段の訓練のようなフライトを見せる。今回のレースの見せ場とも言えるSuica(交通系ICカード、以下Suica)タッチに備え、実際にSuicaを機体に取り付けてフライトしたり、様々な障害の位置や距離も本番に模して練習を重ねた。3名1組、全員がフライトをするというルールがあるため、訓練時も出場パイロットが1人ずつフライトをしながらお互いの操作について、意見を出し合う場面もあった。

緊張感で包まれる実務現場とは異なり、訓練や飛行場での雰囲気はとても朗らか。実務と訓練にメリハリをつけ、レース本番を楽しみにしつつ、良い結果を出せるよう訓練を積んだ。

(一部レース用に創作)

この特別な機会、パイロットたちにレースへの意気込みを聞いてみた。

「結果も残したいが、これとない営業のチャンスでもあると思っています。安定したフライトを見せれば宣伝にもなる。優勝しなきゃ…というプレッシャーも良いけど、楽しみつつ結果を出したい。」とグループ古参メンバーの石井副課長は冷静だ。

まとめ役でもある松本課長は「とにかく楽しむ。これはお祭り!楽しめば結果もついてくる!」と本チームを引っ張るムードメーカーらしい気持ちでレースに挑む。

森田主事は「緊張よりも楽しみの方が大きい。レースなので、人生の思い出のひとつとしてこの機会を存分に楽しみたい!」と初々しく元気いっぱい。

レースの見方も三者三様。それぞれの想いを胸に、当日を迎える。

日々の鍛錬とチームワークが導いた勝利

6/8(日)大会当日、早朝からリハーサルが始まった。初めて見る会場や空間に当社パイロットを含め、多くの関係者が緊張と期待でいっぱいだった。当社はトップバッターということもあり、リハーサルも1番手。ヒート順(操縦順)にフライトを開始した。本大会は3人1組のチーム戦。1試合あたり3回のフライトで、各回異なるメンバーが1人ずつ順番にフライトする。1人の制限時間は5分、3回の合計飛行時間が短いチームの勝利(ただしミッション成功により飛行時間が減算されるタイムボーナス有)となる。

模擬練習はしてきたものの、実際のコースをフライトするのはもちろんはじめて。最初は苦戦していたものの、徐々に感覚を掴みリハーサルが終了。いよいよ本番を迎える。

第1レーススタート!

当社のヒート順は松本課長→森田主事→石井副課長。A社との初戦、両社緊張が走る中レーススタート。フライトするコースはIBIS2の使用を想定した、実務環境に近いコースが再現された。そのため左右上下スラローム(上下移動を交えた飛行)や土管飛行(パイプ管のすり抜け)、暗所空間でのフライトを経て改札機へ向かい、Suicaを装着し改札機にタッチをして通過する、というものであった。Suicaの操作と空間認識を含む複合的な操縦を遠隔で行うことは容易ではない。各チームともゴール前ではミスが起こり、Suicaを落としてしまう場面も…。安定飛行と正確な空間把握が求められた。

小さなモニターだけを頼りにゴールを目指す

本レースは1チーム3名で挑むが、それぞれ役割が異なる。機体を操縦しゴールを目指すパイロット、隣でパイロットをサポートし審判に状況を伝達するステージスポッター、そしてSuicaを機体に装着するフィールドスポッターだ。1レース中にそれぞれの役割を全員が一通り担当する。

ドキドキの初戦を突破し、前レースで圧倒的なスピードを見せたB社との準決勝へ進んだ。準決勝からはコースを2周するルールに変わり、制限時間はそのまま。より高い集中力と精度が求められる中、全力で挑んだが、惜しくもB社に敗れてしまう。そして絶対に負けられない3位決定戦、対戦相手はC社。3位決定戦はなんとコースを3周、制限時間は変わらず5分である。レース前のパイロットたちからは「最後まで楽しむ!」といった姿勢が感じられた。入賞がかかった熱きレースは観客の声援に包まれながら、手に汗握る接戦を展開。勝利が決まった時、パイロットたちの表情には喜びと安堵があふれ、会場からは大きな歓声が上がった。日頃の努力とチームワークが実を結び、心に残る忘れられないひとときとなった。

ほっとした表情で勝利コメントを述べる

カメラを通して、パイロットにサインを送る