記録的な豪雪となった2020年度。いつもの日常を守るため、安全かつ安定な運行を支えるビルテックメンバーの奮闘があった。

上越線小千谷駅:ホーム屋根を支柱で支持

“雪が降ってからが闘いじゃない”

ビルテックの雪との闘いは、冬の到来その前から始まる。

落ち葉舞う秋口から、さまざまな関係箇所と、今期の長期気象予報などを踏まえ打合せをし、冬季体制を構築。除雪用機材や解氷機などの準備・取扱訓練なども始める。

また前年度の闘いを振り返り、要注意箇所はしっかり洗い出しメンバーで共有する。駅舎をはじめ各管理施設に対しても事前の対策を入念に進める。積雪箇所に必要な構造の補強、各種融雪装置の動作確認、給水管等へのヒーター設置、防雪建具の取付け、屋根上作業のための安全装置設置などを実施し、あわせてユーザーには凍結防止のための「水抜き」を徹底確認している。

闘いの前の入念な準備なくしては到底勝利には至らない。それほど、雪は強者だ。

奥羽本線下湯沢駅:ホーム屋根からせり出した雪庇を切断

“最優先はお客さまの安全。そして列車の安定輸送”

いよいよ冬季。降雪後は、屋根の積雪深を慎重に定期観察する。雪の重さも考慮し、危険荷重に至る前に除雪を実施するのだ。

風向きによっては一夜にして雪庇※が発現する。これは列車運行を妨げる厄介な敵だ。

気温降下に伴い給水管の破裂や機器不具合対応も発生。逆に温度が上がれば氷柱が凶器になる。

屋根からの落雪も爆弾だ。これらはお客さまの安全、列車運行への大いなる脅威となる。慎重に見極め、すみやかに仕留める迅速さが求められる。

※雪庇(せっぴ):ホーム屋根などからせり出す雪の塊。ときに車両にぶつかる大きさに成長する

ホーム屋根の上の雪は特に難敵だ。落とせば線路を塞ぎ、逆に列車運行を支障する。解決方法は線路除雪車“ロモ※”との連携。事前に確認の上、彼らが来る直前に落とし、線路積雪とともに除雪してもらうのだ。これもタイミングが命である。

戦いの場は屋根上すなわち高所作業となることが多い。つるつるの氷状の場合もある。目と鼻の先には2万ボルトの電車架線。作業の合間には何十トンという車体が時速100㎞ほどで汽笛とともに行き交う。しかし決して危険な闘いはせず、安全第一を徹底する。先輩から習っている、「臆病なのが一番」。そのうえで雪に勝つ。

※ロモ(ロータリーモーターカー):線路上を走行し、雪を線路外に出すための車両

事務所屋上:配管の凍結を解凍

飯山線森宮野原駅:線路に落とした雪を除雪作業車で除去

上越線大沢駅:駅舎の屋根の雪下ろし

雪は時を選ばない。ときには想定を超える規模で襲ってくる。気象の変化も予想を超える。協力会社の仲間と十分な体制を築きながら、自らも現場での“実戦”を行う。

日中は列車運行の合間を縫って対応。完遂に至らない場合は、終電後の夜間作業となる。時間の闘いそして自然との闘い。雪は列車運行に影響を与え、運行遅延による作業時間の変化にも的確に対応する必要がある。

列車が通り、お客さまに「何事もなかったように」ご利用頂く様子を見ると、不思議と体中の筋肉痛がすっと消え、達成感を覚えるものである。

“技術を用いて省力化”

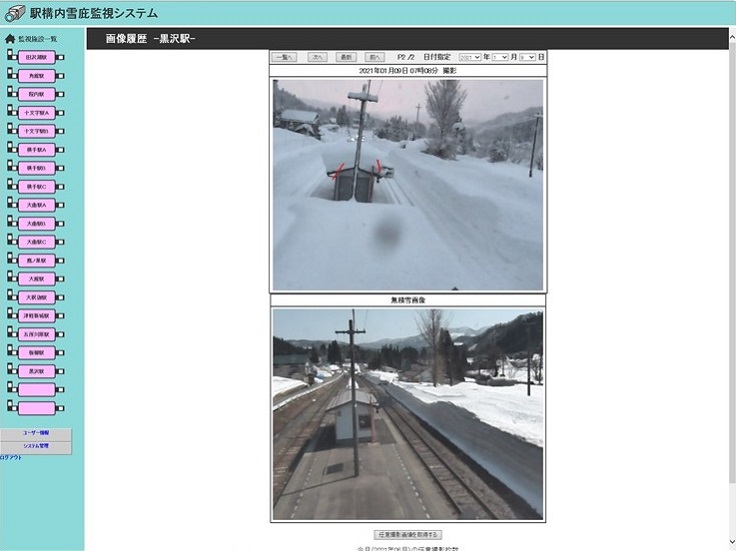

ビルテックでは以前から「遠隔監視カメラ」の活用をすすめている。現地の降雪ならびに積雪を確認し、除雪実施のタイミングを判断する材料としている。除雪には多大なマンパワーが必要だが、その一方、その人材は決して豊富ではないのが実態だ。このリモート技術により、限られた戦力を的確に配備・投入、効率的な除雪に寄与している。

また、加熱式融雪用「ルーフヒーター」や散水して雪を溶かす「融雪装置」の設置を進めている。ルーフヒーターには電力を必要とするが、より低電力かつ効率的な加熱方法・形状などの試行・実証実験を進めている。これにより導入のハードルも下げることができ、現地対応を削減することができる。

私たちは雪との闘いを進めながら、同時に闘いをなくすための除雪の省力化・技術導入を進めている。

奥羽本線横手駅:ルーフヒーター設置箇所

積雪監視カメラ:現在の状態と無雪状態を比較し判断

奥羽本線大石田駅:ホーム屋根の雪下ろし

“チームビルテック”

昨年度は無事、大きな事故もなく豪雪との闘いを終えることができた。だが、これで終わりではない。改善できるところはないか、効率的に、より安全に・・・次に向けて検討を始めている。

計画・調査・除雪・運転保安※・・・ビルテック各支店・協力会社の多くの仲間との、高い技術力と強い意志をひとつにした闘い。

※列車運行中に運転状況を確認し、安全を確保する要員が必要

春が来て、雪が解けてしまえば、その苦労の後は残念ながら残らないが、日常が日常であることこそが“チームビルテック”たる私たちが頑張りぬいた証である。一同はその思いで次回の冬も闘いに挑む。

安全を守り抜くためのルールを順守し、そのうえでの一人ひとりの判断力を磨き、そして技術力を高める。しっかりと人と技術を成長させ、お客さまの安全を確実に守り抜いていく。